第43回芦屋市造形教育展

【開催概要】

芦屋市内の就学前施設、小学校、中学校の子どもたちの作品を、全館にわたり展示します。

【会期】

2026年2月14日(土)-2月22日(日)

午前10時-午後5時(入館は午後4時30分まで)

【休館日】

2月16日(月)

【会場】

芦屋市立美術博物館

【観覧料】

無料

【主催】

芦屋市教育委員会、芦屋市造形教育研究会

【お問い合わせ】

芦屋市教育委員会学校支援課(TEL:0797-38-2143/平日執務時間内)

※歴史資料展示室では、常設展および企画展「芦屋の古文書から・左家文書」を開催中

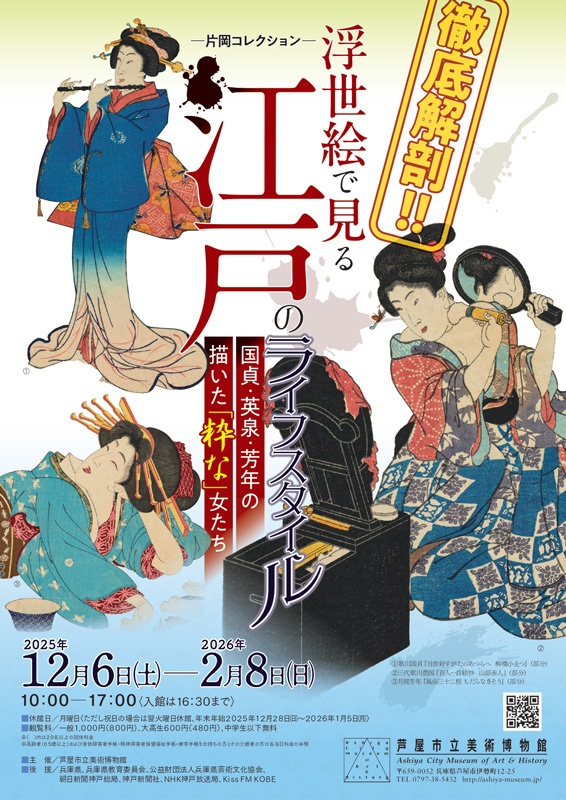

「徹底解剖!浮世絵で見る江戸のライフスタイル―国貞・英泉・芳年の描いた『粋な』女たち」

| 会 期 | : | 2025年12月6日(土)-2026年2月8日(日) 10:00-17:00(入館は16:30まで) |

| 休館日 | : | 月曜日(休日の場合は翌火曜日休館)、年末年始(12月28日(日)から1月5日(月)まで) |

| 観 覧 料 | : | 一般1,000(800)円、大高生600(480)円、中学生以下無料 ※( )内は20名以上の団体料金 ※ 高齢者(65歳以上)および身体障害者手帳・精神障害者保健福祉手帳・療育手帳をお持ちの方とその介護者の方は各当日料金の半額 |

| 会 場 | : | 芦屋市立美術博物館 |

| 主 催 | : | 芦屋市立美術博物館 |

| 後 援 | : | 兵庫県、兵庫県教育委員会、公益財団法人兵庫県芸術文化協会、朝日新聞神戸総局、神戸新聞社、NHK神戸放送局、Kiss FM KOBE |

《開催趣旨》

江戸時代初期、「浮世」すなわち現世を描く絵画として成立した浮世絵は、木版技術の発達で安価な浮世絵版画が大量につくられるようになると、17世紀後半からは主に町人に愛好されるようになり、江戸と上方で都会美術として発展しました。歌舞音曲や遊里、下町情緒などを題材に、当時の人々の暮らしぶりを生き生きと描いています。

当館寄託の「片岡コレクション」は、大正時代に商社員の片岡長四郎氏が収集した浮世絵のコレクションです。歌川国貞(三代歌川豊国)や渓斎英泉、長谷川貞信など19世紀に活躍した絵師たちの作品が多く、そこでは江戸後期から幕末にかけての女性たちが、その風俗とともに写実的に表現されています。

今回の展示は、この片岡コレクションの浮世絵を通じて、江戸時代の生活や風俗、文化のすばらしさ、味わい深さ、面白さを体感していただこうというものです。国貞は、当時もてはやされた勝ち気で粋なタイプの女性を描き、その衣服や髪型のほか、背景の障子やふすま、御簾(みす)、うちわや硯箱といった調度品、さらに三味線や琴などの楽器も細密に表現しました。また英泉は、耽美的な美人画の中に、化粧筆や鏡台、おしろい、あるいは煙管(きせる)、櫃(ひつ)など、当時の女性たちが使った品々を正確に描き込んでいます。そして上方絵師の貞信は、「浪花名物」として天満大根や大丸呉服店を取り上げ、鮮やかな色彩で大坂の町の名店や商品を世に広めました。

本展により、これらの浮世絵の魅力を再発見し、現代の日本の文化にもつながる、江戸時代の生活や文化の豊かさを知っていただければ幸いです。

《展示構成》

第1章:文化文政~嘉永期

大衆文化としての浮世絵が絶頂期を迎えた文化文政期に焦点を当て、三代歌川豊国(歌川国貞)の作品を中心に、当時の浮世絵の豊かな色彩と構成の巧みさを、作品のモチーフも交えて解説。

第2章:幕末明治期

「血みどろ絵師」と言われた月岡芳年や、奔放な構成と画題で知られる歌川国芳らの作品を通じ、極彩色に彩られた幕末~明治初期の浮世絵を紹介。

第3章:浪華自慢

上方を中心に活躍した浮世絵師・長谷川貞信の作品から「浪花自慢名物尽」を紹介。

第4章:吉原風俗

遊郭の女たちを描いた渓斎英泉などの浮世絵を展示し、その独自の風俗を紹介。市井の風俗との違いや遊女たちの知られざる日常をクローズアップ。

参考展示:近代の複製画

歌川広重や喜多川歌麿、東洲斎写楽らの名画を大正・昭和初期に精巧に復元した複製画を参考作品として展示。

《本展の特徴》

1.他の展覧会では展示の少ない三代歌川豊国(歌川国貞)や渓斎英泉の作品を数多く紹介し、浮世絵の中でも「美人画」のジャンルに焦点を当てている。

2.「忠臣蔵絵兄弟」「浪花自慢名物尽」などのシリーズものからまとまった点数を展示しており、また保存状態のよいものを厳選しているため、当時の浮世絵の色彩や、シリーズ企画の面白さを堪能できる。

3.「四季」「うちわ」「子育て」など作品のモチーフを中心に解説を行い、江戸時代の生活風俗への理解を深めることができる。

《出展作品》作品約100点、その他資料約10点(予定)

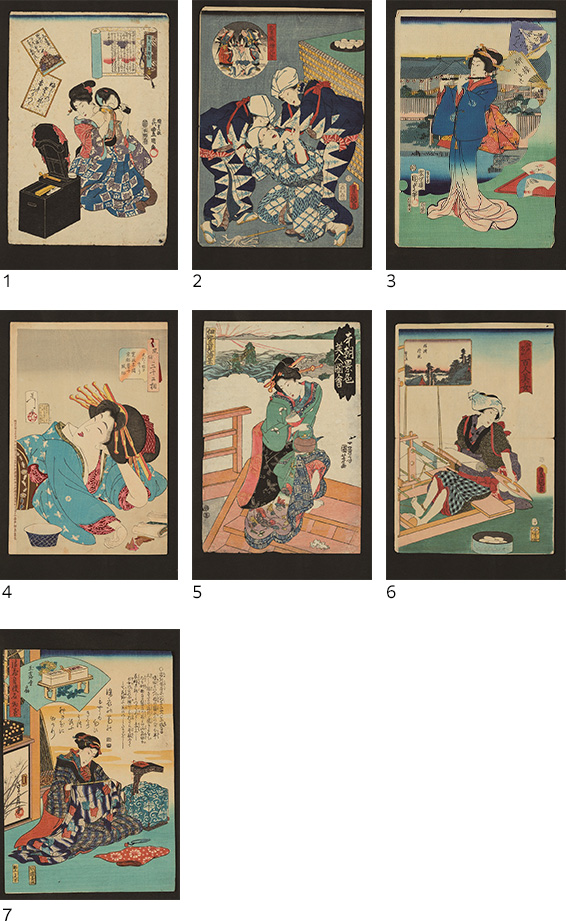

以下、主な出展作品

1. 三代歌川豊国 『百人一首絵抄 山部赤人』天保14-弘化4年(1843-47) 個人蔵

2. 三代歌川豊国 『忠臣蔵絵兄弟 十一段目』安政6年(1859) 個人蔵

3. 歌川国貞 『当世好すがたのあつらへ 柳楼小ゑつ』 慶応3年(1867) 個人蔵

4. 月岡芳年 『風俗三十二相 しだらなさそう』 明治21年(1888) 個人蔵

5. 歌川国芳 『本朝景色美人図会 伊勢二見浦景』文化8-11年(1811-14) 個人蔵

6. 三代歌川豊国 『江戸名所百人美女 根津権現』安政5年(1858) 個人蔵

7. 長谷川貞信 『浪花自慢名物尽 玉露堂扇』19世紀 個人蔵

《関連イベント》※詳細はHPイベント欄へ

(1)講演会「『絵画資料から読み解く大坂の都市空間』~『浪花心斎橋街小倉屋旧観図』『浪華下村店繁栄之図』を中心に」

| 日 時 | : | 12月21日(日)14:00~15:00 |

| 内 容 | : | 絵画を用いた建築考証に造詣の深い深田智恵子氏に、浮世絵や絵図を題材に、幕末~明治期の大阪の店の様子や街並みなどについてお話しいただきます。 |

| 講 師 | : | 深田智恵子(大阪くらしの今昔館学芸員) |

| 会 場 | : | 当館 講義室 |

| 定 員 | : | 60名 ※先着順 |

| 参加費 | : | 無料(要観覧券) |

(2)講演会「幕末・明治初期の浮世絵美人画」(仮題)

| 日 時 | : | 1月25日(日)14:00~15:00 |

| 内 容 | : | 浮世絵考証研究の第一人者である浅野秀剛氏に、歌川国貞、渓斎英泉らの美人画について、絵の特徴、描き込まれた風俗などをお話しいただきます。 |

| 講 師 | : | 浅野秀剛(大和文華館館長) |

| 会 場 | : | 当館 講義室 |

| 定 員 | : | 60名 ※先着順 |

| 参加費 | : | 無料(要観覧券) |

(3)学芸員によるギャラリートーク

| 日 時 | : | 12月13日(土)、20日(土)、1月17日(土)※いずれも14:00~(30分程度)予定 |

| 講 師 | : | 川原吉貴(当館学芸員) |

| 会 場 | : | 当館 展示室 |

| 参加費 | : | 無料(要観覧料) |

(4)サイレント映画上映会

| 演 題 | : | 「サイレント映画で味わう、ジャポニズムの広まり~ピアノ生伴奏つき~」 上映作品『The Dragon Painter~蛟龍を描く人』 |

| 日 時 | : | 12月7日(日)14:00~15:30 |

| 内 容 | : | 浮世絵をはじめとする日本の美術工芸品が欧米で一大日本ブームを巻き起こし、20世紀初頭の映像表現にまで影響していたジャポニズムの動きについて鑑賞し理解を深めます。 |

| 講 師 | : | 鳥飼りょう(サイレント映画楽士・ピアニスト) |

| 会 場 | : | 当館 講義室 |

| 定 員 | : | 80名 |

| 参加費 | : | 無料(要観覧券) |

(5)ホールコンサート

| 演 題 | : | 「琴と尺八で奏でる、江戸サウンド」 |

| 日 時 | : | 1月10日(土) 14:00~15:30 |

| 内 容 | : | 浮世絵にも描かれている尺八や琴の演奏に触れることで、江戸時代の庶民が聴いていた音を体感するイベントです。 |

| 奏 者 | : | 加納煌山(尺八)、浜野秀江(琴) |

| 会 場 | : | 当館 1階ホール |

| 定 員 | : | 100名 |

| 参加費 | : | 無料(要観覧券) |

(6)令和7年度県内芸術家ロビーコンサート ※助成元:公益財団法人兵庫県芸術文化協会

| 演 題 | : | 「色彩と癒しの旋律〜サックスとピアノの調べ〜」 |

| 日 時 | : | 1月31日(土) 17:00~17:30 |

| 内 容 | : | 色彩感の豊かな楽器、ピアノとサックスの演奏により、展示されている浮世絵の鮮やかな色彩を再認識していだきます。 |

| 奏 者 | : | 大神智絵(サックス)、黒川雄司(ピアノ) |

| 会 場 | : | 当館 1階ホール |

| 定 員 | : | 100名 |

| 参加費 | : | 無料(観覧券不要) |

(7)ワークショップ

| 演 題 | : | 「ぬり絵で学ぶ、浮世絵のひみつ」 |

| 日 時 | : | 12月27日(土) 14:00~15:00 |

| 内 容 | : | 浮世絵の線画を絵の具や色鉛筆で塗ることで、浮世絵の配色の仕方、特徴を学ぶイベントです。 |

| 講 師 | : | 当館学芸員 |

| 会 場 | : | 当館 体験学習室 |

| 定 員 | : | 20名(先着申込順) |

| 対 象 | : | |

| 参加費 | : | 材料費300円(要観覧券) |

令和7年度 歴史企画展「立版古(たてばんこ)・立体の錦絵」

歴史資料展示室企画展示スペース

※開館時間・休館日・観覧料は展覧会に準ずる

《展示内容》

「立版古」とは、厚紙に印刷した錦絵(にしきえ)を切り抜き、組み立てて立体の絵として楽しむものです。歌舞伎の場面や名所旧跡のほか、船や人力車、交番などの立版古もあります。

江戸時代から明治・大正にかけて玩具として親しまれ、手軽に楽しめるジオラマとして普及しました。「立版古」は主に関西での呼び名で、版画のことを関西では「版古」といったことから来たとも言われます。

現代のペーパークラフトの元祖ともいえる立版古。この立版古の展示を通じて、ジオラマやミニチュアに対する人々の思い、当時の関心のありよう、近代の玩具の歴史などに触れていただければと思います。

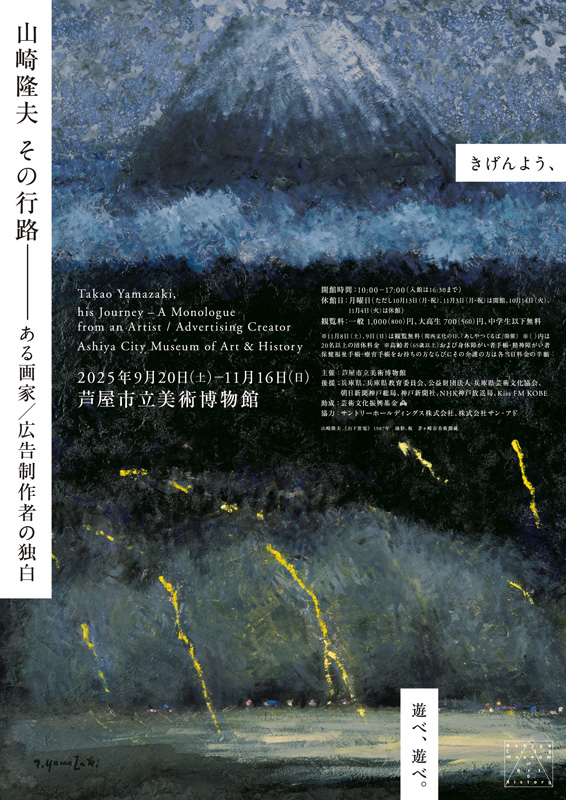

特別展「山崎隆夫 その行路 ―ある画家/広告制作者の独白」

Takao Yamazaki, his Journey - A Monologue from an Artist / Advertising Creator

| 会 期 | : | 2025年9月20日(土)―11月16日(日) |

| 開館時間 | : | 10:00-17:00(入館は16:30まで) |

| 休館日 | : | 月曜日(ただし10月13日(月・祝)、11月3日(月・祝)は開館、 10月14日(火)、11月4日(火)は休館) |

| 観 覧 料 | : | 一般1,000(800)円、大高生700(560)円、中学生以下無料 ※ 11月8日(土)、9日(日)は観覧無料(関西文化の日、「あしやつくるば」開催) ※( )内は20名以上の団体料金 ※ 高齢者(65歳以上)および身体障がい者手帳・精神障がい者保健福祉手帳・療育手帳をお持ちの方とその介護者の方は各当日料金の半額 |

| 会 場 | : | 芦屋市立美術博物館 |

| 主 催 | : | 芦屋市立美術博物館 |

| 後 援 | : | 兵庫県、兵庫県教育委員会、公益財団法人兵庫県芸術文化協会、朝日新聞神戸総局、神戸新聞社、NHK神戸放送局、Kiss FM KOBE |

| 助 成 | : | 芸術文化振興基金 |

| 協 力 | : | サントリーホールディングス株式会社、株式会社サン・アド |

《開催趣旨》

1905年大阪に生まれた山崎隆夫は幼少期より神戸に暮らし、画家を目指しつつも神戸高等商業学校(現・神戸大学)に入学します。在学中、後に版画家となる同窓の前田藤四郎、画家の井上覺造らと美術グループ・青猫社を結成し、同時に芦屋在住の洋画家・小出楢重に師事、阪神間モダニズムのただ中で洋画を学びます。卒業後は三和銀行に勤めながら、1931年に小出が没すると画家の林重義に学び、独立美術協会展や文展への出品を重ね、1943年に国画会会員となります。戦後は芦屋市美術協会や現代美術懇談会(ゲンビ)などの団体にも参加しながら洋画家として活躍しました。

そのような中、銀行員としての山崎は、彼の画壇での活躍に注目した頭取によって三和銀行の広報担当に抜擢されます。各銀行が広報を強化した戦後の時代、独自の美意識を軸に山崎は、菅井汲、吉原治良ら芸術家仲間やアルバイトに来ていた柳原良平によるイラスト、人気女優のポートレイトを採用して数々の広告を制作します。このような山崎の仕事は評判を呼び、1954年には寿屋(現・サントリーホールディングス株式会社)専務・佐治敬三に招かれ、山崎は柳原を伴って寿屋へ入社し、宣伝部長に就任しました。同年に入社していた作家・開高健のほか、アートディレクターの坂根進、写真家の杉木直也ら、自ら集めた宣伝部メンバーを山崎は「ほん機嫌よう遊びなはれ」という掛け声のもとで率いて、トリスウイスキーの広告やPR誌『洋酒天国』の発行といった広告活動を展開しました。当時の日本人には馴染みの薄かった洋酒文化を、モダンな楽しみとして普及させようとする山崎の仕事が、寿屋独自の宣伝スタイルを築いていくのでした。1964年には株式会社サン・アドを創立し社長に就任。晩年は1962年に居を構えた神奈川県茅ヶ崎市にて、1991年に逝去するまで意欲的に絵画制作を続けました。

山崎の生誕120年の節目に開催する本展は、彼の仕事の全貌を「絵画」「広告」の双方向から展観する初の機会です。阪神間モダニズムから戦後へと至る、山崎が生きた時代背景を踏まえつつ彼の仕事を通観することで、絵画と広告という異なる領域で確かな実績を残しえた山崎の思考と美意識に迫り、その功績を再検証する試みです。

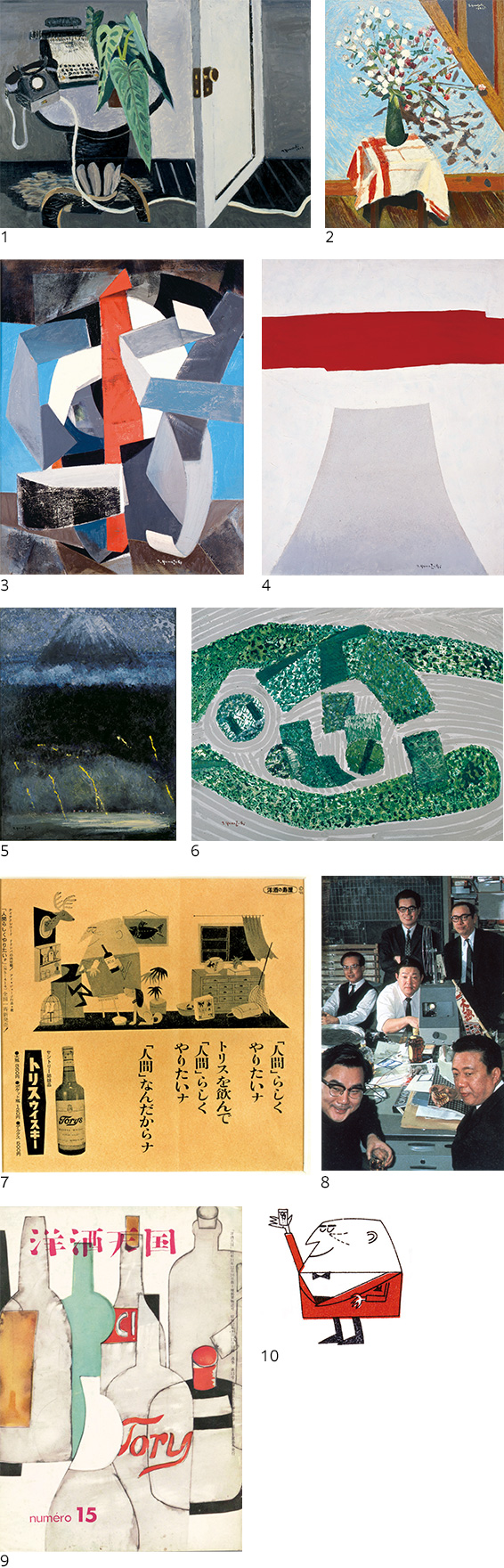

《出品作品》

1 山崎隆夫《卓上の電話》1937年 油彩、カンヴァス 芦屋市立美術博物館蔵

2 山崎隆夫《花と影の静物》1938年 油彩、カンヴァス 芦屋市立美術博物館蔵

3 山崎隆夫《卓上の弁証法》1957年 油彩、カンヴァス 芦屋市立美術博物館蔵

4 山崎隆夫《楷書富士図(紅・白)》1976年 油彩、カンヴァス 芦屋市立美術博物館蔵

5 山崎隆夫《山下雷電》1987年 油彩、板 茅ヶ崎市美術館蔵

6 山崎隆夫《大池寺刈込庭》1989年 油彩、カンヴァス、コラージュ 芦屋市立美術博物館蔵

7 トリスウイスキー広告「人間らしくやりたいナ」1961年 株式会社寿屋(絵:柳原良平、コピー:開高健)

8 サン・アド草創期の面々 1967年(「ある会合 月曜日の企画会」『サンデー毎日』1967年4月30日号、p.67より。前列左:開高健、右:矢口純。中列左:山崎隆夫、右:坂根進。後列左:柳原良平、右:山口瞳)

9 『洋酒天国』第15号 1957年7月25日 洋酒天国社(株式会社寿屋)(表紙:山崎隆夫)

10 トリスウイスキーのマスコット アンクルトリス(絵:柳原良平)

《本展のみどころ》

1 関西の美術館では初となる、山崎隆夫の個展。

「絵画」と「広告」に焦点をあてる展覧会です。

本展は、2001年に茅ヶ崎市美術館で開催された「富士と抽象 山崎隆夫」展以来、関西の美術館では初となる、山崎隆夫の個展です。山崎の生誕120年の節目に、彼が師・小出楢重を慕って住むようになった芦屋の地で、彼の画業を再顕彰する機会とします。

本展では、画家として活躍する一方、三和銀行や寿屋で広告の仕事に手腕を発揮した山崎の仕事の全貌を「絵画」「広告」の双方向から初めて展観します。山崎の、絵画と広告という2つの領域での仕事を行き来する展示構成によって、確かな実績を残した山崎の思考と美意識に迫り、その功績を再検証する試みです。

2 「絵画」の仕事 ―約60年の画業の全貌を明らかにする初の機会。

山崎隆夫は1920年代より阪神間モダニズムのただ中で洋画の道を歩み始めます。小出楢重との師弟関係を出発点に具象を探求した戦前~戦中期を経て、戦後は現代美術懇談会(ゲンビ)をはじめ関西に興ったモダンアートの時流に乗りつつ抽象芸術を探求します。晩年は富士山をはじめとする様々なモチーフを、具象と抽象の垣根を軽やかに行き来しながら独自の絵画世界へと描き出していきました。

本展では山崎の約60年にわたる画業を4期に分け、各時期を代表する作品全35点を一堂に展示し、画家・山崎隆夫の絵画の仕事を多角的に検証します。また、彼が師事した小出楢重や林重義、美術団体での活動や広告の仕事をともにした吉原治良、菅井汲ら関連作家約10名の作品もあわせて展観し、芦屋を中心とした関西における芸術家たちの交流の様子を、山崎の仕事を通して振り返ります。

3 「広告」の仕事

―三和銀行、そして寿屋へ。戦後大衆文化の象徴となった寿屋の広告を一堂に展示。

山崎隆夫は画家として活躍する一方、戦後1948年頃からは三和銀行や寿屋でアートディレクターとして広告の仕事に手腕を発揮します。数々の名作広告を世に出し、戦後関西の広告界の中心人物の一人でありましたが、山崎の広告の仕事に焦点をあてる詳細な紹介は、これまでにほとんど行われていませんでした。

本展では、現存する資料約180点と、彼や仕事仲間が残した多数の言葉から、山崎の広告の仕事の全貌を紐解きます。特に、当時寿屋宣伝部に在籍していたイラストレーター・柳原良平やアートディレクター・坂根進、コピーライターの開高健・山口瞳ら多彩な面々を率いて行った「洋酒」の広告の仕事について、その独自性を明らかにします。また、生涯にわたる彼らとの交流と、山崎が総合プロデューサーを務めた1970年の日本万国博覧会(大阪万博)サントリーパビリオンについても紹介します。

4 山崎が残した「小出楢重アトリエ」での小企画展示

山崎隆夫は1928年ごろから、数々の裸婦像の名作によって日本近代洋画史に名を残す巨匠・小出楢重(1887-1931)の芦屋のアトリエに通い、油絵の指導を受けます。1931年に小出は逝去しますが、山崎は「先生のアトリエが忘れられない」と、建築家・笹川慎一が設計したこのアトリエを譲り受け、1937年から62年まで大切に手入れをしながら暮らしました。1980年代末、本アトリエは老朽化のため取り壊しが検討されますが、機を同じくして開館準備が進んでいた芦屋市立美術博物館へ復元・移築されることとなり、山崎が全面的に協力します。この結果、今日まで残るこのアトリエは、近代洋画の巨匠・小出楢重の作家像と作品を検証する上での多数の視座を、私たちに与え続けています。

本展ではこのアトリエにおける山崎と小出の関わりについて紹介する小企画を開催するほか、関連イベントとして、実際にこのアトリエで絵画を制作するワークショップを開催します。

《関連イベント》

(1)スライドトーク「山崎隆夫の美意識 絵画と広告の仕事を辿る」

| 日 時 | : | 10月26日(日)14:00-15:30 |

| 内 容 | : | 山崎隆夫の絵画作品と広告の仕事を多数の資料をもとに振り返り、両者に共通する山崎の美意識とその源泉を探ります。 |

| 講 師 | : | 川原百合恵(本展担当学芸員) |

| 会 場 | : | 当館 講義室 |

| 定 員 | : | 80名(どなたでも) *申込不要、直接会場へ |

| 参加費 | : | 無料(ただし要観覧券) |

(2)ワークショップ「小出楢重アトリエで絵を描く」 *びはくルーム

| 日 時 | : | 10月18日(土)11:00-16:00 |

| 内 容 | : | 芦屋市川西町にあった小出楢重のアトリエは、彼の没後に弟子の山崎隆夫が住み、その後当館前庭に復元されました。このアトリエに残るテーブルや椅子などの家具と、小出が親しんだ青果や花々をモチーフに絵を描きます。 |

| 講 師 | : | 川原百合恵(本展担当学芸員) |

| 会 場 | : | 当館 小出楢重アトリエ、体験学習室 |

| 定 員 | : | 15名(中学生以上) *要・事前申込。10月4日(土)締切 |

| 参加費 | : | 500円(別途、要観覧券) |

(3)トーク「《卓上の電話》を取り次ぐ」 *びはくルーム

| 日 時 | : | 11月3日(月・祝)15:00-18:00 |

| 内 容 | : | 山崎隆夫が1937年に描いた《卓上の電話》をいろいろな角度から鑑賞します。講義や鑑賞のまえに、芦屋の電話網の中心だった「電話交換局」(現「モノリス」)の前まで散歩し、この時代の芦屋と現在を重ね合わせながら、《卓上の電話》を取り次ぐことを試みます。 |

| 講 師 | : | 長谷川新(インディペンデントキュレーター) |

| 会 場 | : | 旧芦屋郵便局電話事務室(芦屋モノリス)、当館 展示室、講義室 |

| 定 員 | : | 30名(どなたでも) *要・事前申込。10月19日(日)締切 |

| 参加費 | : | 無料(ただし要観覧料) |

(4)トーク「寿屋『カクテルブック』から読み解く洋酒文化」

| 日 時 | : | 9月28日(日)14:00-15:30 |

| 内 容 | : | 山崎隆夫らが寿屋で発行した冊子「カクテルブック」。日本におけるカクテル文化の黎明期に発行されたこの冊子から、戦後から今日までの洋酒文化の歩みを、今日バーの現場で働く2人の視点で紐解きます。トーク終了後にはバー芦屋日記に移動し、本冊子に登場するカクテルを実際に味わっていただく【スペシャル企画】も開催します。 |

| 講 師 | : | 草野智和(BAR芦屋日記 バーテンダー)、森崎和哉(バー・サヴォイ・オマージュ バーテンダー) |

| 会 場 | : | 当館 講義室 |

| 定 員 | : | 80名(20歳以上) *申込不要、直接会場へ |

| 参加費 | : | 無料(ただし要観覧料) |

| 協 力 | : | 芦屋市観光振興協会 |

【スペシャル企画】「カクテルを味わう会」

| 日 時 | : | 9月28日(日)16:30-18:00(予定) |

| 会 場 | : | BAR芦屋日記(芦屋市公光町9-3 izaビル) |

| 定 員 | : | 20名(20歳以上) *要・事前申込。9月10日(水)締切 |

| 参加費 | : | 100円(イベント保険料として)別途、ご飲食代として3,000円程度 |

(5)担当学芸員によるギャラリートーク

| 日 時 | : | 10月5日(日)、11月15日(土)14:00-15:00 |

| 対 象 | : | どなたでも *申込不要、直接会場へ |

(6)ボランティア・スタッフによる鑑賞サポート

| 日 時 | : | 会期中毎週水曜日 13:00-16:00 |

| 対 象 | : | どなたでも *申込不要、直接会場へ |

| 参加費 | : | 無料(ただし要観覧券) |

その他・会期中のイベント

(7)講座まなびはく「知られざる芦屋の水車業と酒造業」

| 日 時 | : | 9月27日(土)14:00-17:00 |

| 講 師 | : | 大浦和也(酒ミュージアム〔白鹿記念酒造博物館〕学芸員) |

| 内 容 | : | 江戸時代の西宮・灘の酒造業の発展は、芦屋川等で行われていた水車精米が要因の一つとされています。こうした芦屋の水車業や三条町で展開していた酒造業についてお話いただきます。 |

| 会 場 | : | 西宮市立郷土資料館、酒ミュージアム〔白鹿記念酒造博物館〕 |

| 定 員 | : | 30名(20歳以上)*要・事前申込。9月13日(土)締切 |

| 参加費 | : | 800円(入館料、レクリエーション保険代等)希望者は別途、試飲代 |

(8)ART MARKET あしやつくるば

| 日 時 | : | 11月8日(土)、9日(日)10:00-16:00 |

| 内 容 | : | おいしい食べ物や手作りの雑貨、古書、ワークショップなどのお店が当館前庭に集まります。誰かが、または自分自身で “つくる”ことから生まれる喜びや発見を共有するイベントです。どなたでもお気軽にお越しください。 |

*(2)、(3)、(4)【スペシャル企画】、(7)は事前申込が必要です。

・申込締切日をご確認の上、当館までお電話かメールにて、お名前・年齢・お電話番号・ご住所をお知らせください。TEL:0797-38-5432 E-mail:ashiya-bihaku@shopro.co.jp

・応募者多数の場合は抽選となります。

*(2)、(3)、(7)はアートスタディプログラム まなびはくルーム2025の一環として開催。

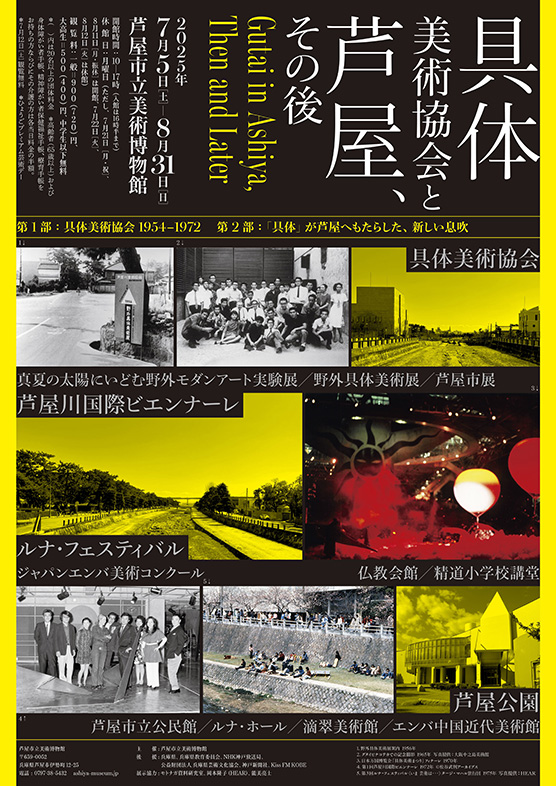

「具体美術協会と芦屋、その後」

| 会 期 | : | 2025年7月5日(土)-8月31日(日)10:00-17:00(入館は16:30まで) |

| 休館日 | : | 月曜日(休日の場合は翌平日) (ただし、7月21日(月・祝)、8月11日(月・祝)は開館、7月22日(火)、8月12日(火)は休館) |

| 観 覧 料 | : | 一般900(720)円、大高生500(400)円、中学生以下無料 ※( )内は20名以上の団体料金 ※ 高齢者(65歳以上)および身体障がい者手帳・精神障がい者保健福祉手帳・療育手帳をお持ちの方とその介護者の方は各当日料金の半額 ※7月12日(土)は「ひょうごプレミアム芸術デー」のため観覧無料 |

| 開館時間 | : | 10:00-17:00(入館は16:30まで) |

| 会 場 | : | 芦屋市立美術博物館 |

| 主 催 | : | 芦屋市立美術博物館 |

| 後 援 | : | 兵庫県、兵庫県教育委員会、公益財団法人兵庫県芸術文化協会、神戸新聞社、NHK神戸放送局、Kiss FM KOBE |

| 企画協力 | : | モトナガ資料研究室、岡本隆子(HEAR)、能美亮士 |

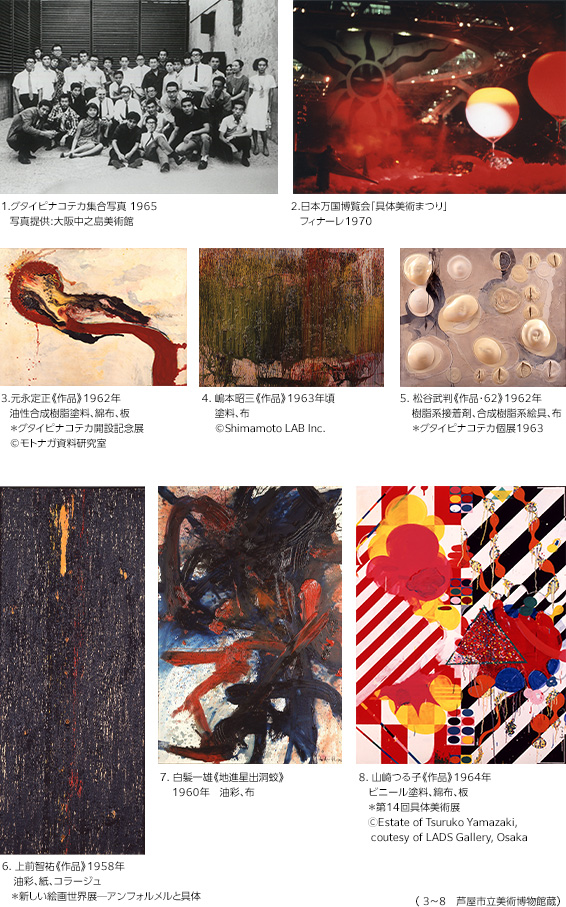

《展覧会概要》

本展では、1954年に芦屋で結成された「具体美術協会」(具体)が1972年に解散するまでの18年間の活動を振り返り、なかでも1970年の日本万国博覧会(大阪万博)の参加に向けて準備を進めていた60年代後半からの「具体」の動向を紹介します。

また、1972年と1974年に芦屋のルナ・ホールや滴翠美術館で開催された「芦屋川国際ビエンナーレ」、1973年から1975年にルナ・ホールで開催された「ルナ・フェスティバル」を資料などから紹介し、芦屋の美術の時間を辿ります。

《展示構成》

第1部:具体美術協会 1954-1972

具体美術協会(具体)は、戦前より二科会や九室会などで活躍していた前衛画家の吉原治良(1905-1972)が中心となり1954年に芦屋で結成された、戦後日本美術を代表する美術家集団です。

1972年に吉原が急逝したことで解散した「具体」は、吉原や会員たちが屋内のみならず、野外や舞台、空中までをも発表の場とし、多様な造形や絵画、立体作品などを通して先鋭的な表現を果敢に追求していきました。18年間という長い期間にわたって活動してきた彼らの仕事の数々は、「具体」というグループだからこそ成し得た表現であったといえます。

第1部では、結成からフランスの美術評論家ミシェル・タピエと出会うまでの「初期」(1954~1957年)、「アンフォルメル」の動向と併走していく「中期」(1957~1965年)、テクノロジーと密接に結び付いた表現や、幾何学的抽象やハードエッジの作品など、当時の最先端の技術や傾向を取り入れる作家たちが入会し会員数が増大した「後期」(1965~1972年)というように「具体」を3つの期間に分け、その一連の仕事を俯瞰し活動を辿ります。その中でも特に、1970年の日本万国博覧会(大阪万博)の参加に向けて準備を進めていた60年代後半からの「具体」の動向に注目していきます。

第2部:「具体」が芦屋へもたらした、新しい息吹

1970年代の芦屋において、国際的なビエンナーレや芸術祭が開催されていたことはご存知でしょうか。

1972年、芦屋のルナ・ホールで開催された「芦屋川国際ビエンナーレ」は、吉原に影響を受け若手作家の支援に尽力していた芦屋在住の真壁義昌の発案のもと、「具体」会員の松谷武判と未生流の肥原俊樹たちによって企画されました。1974年に開催された第2回展は、19カ国から53名の作家の作品が滴翠美術館で一堂に展覧された大規模な展覧会として特筆されます。さらに、ルナ・ホール開館5周年を記念して1975年に開催された「第3回ルナ・フェスティバル」は、ホールの設計を手がけた建築家の山崎泰孝を中心に芸術家たちによって企画されたもので、約20日間にわたりルナ・ホールや芦屋川のほとりで美術・詩・音楽・演劇などの展示やイヴェントが行われ、多くの注目を集めました。一方、芦屋在住の実業家・植野藤次郎によって創設された「ジャパンエンバ美術コンクール」は「具体」会員の吉田稔郎が運営に関わり、1978年から17年間にわたり開催されました。第2部では、芦屋を発信地として文化・芸術の領域を拡げたこれらの動きとあわせ「具体」の登竜門として知られ現在も続く芦屋市展(1948-)を紹介し、「具体」が芦屋へもたらした影響とその革新性を考察します。

《本展の特徴》

1. 具体美術協会(具体:1954-1972)の全期の活動を所蔵作品だけで紹介できるのは当館だけ。

当館は、芦屋ゆかりの前衛美術集団である「具体」会員たちの作品を1991年の開館以前の準備時代より収集してきました。この作品群は、世界に誇る珠玉の「具体」コレクションとなっています。本展では、当館コレクションから「具体」会員37名の作品約50点によって18年間の「具体」の活動を紹介します。

2. 「具体」が芦屋へもたらした、新しい息吹

「具体」で活動していた作家たちは1972年の「具体」解散後も、精力的に制作を続け様々な展覧会で発表します。一方で吉田稔郎や元永定正、松谷武判、今井祝雄らは、1970年代にルナ・ホールや滴翠美術館など芦屋の各所で開催されたビエンナーレや芸術祭などの企画に関わり、最新の美術・芸術の動向を発信しました。第2部では、この度の調査で当時の資料が数多く発見されたことで見えてきた、1970年代の芦屋の美術の動きを、作品と資料から辿ります。

3. 幻の記録音源を初公開

ルナ・ホール開館5周年を記念し、開催された「第3回ルナ・フェスティバル〈いま 芸術は・・・〉」(1975)に出演したタージ・マハル旅行団の演奏の音源や、元永定正のカーペインティングの記録音源を、記録写真とともに特別公開します。

展示協力:岡本隆子(HEAR)、能美亮士

4. 本展開催にあわせて「具体」作品をモチーフにしたグッズを製作

《出品作家》

出品作品:約50点 *資料等約100点 (予定)

《関連イベント》*詳細は当館HPへ

(1)講演会「『具体』とアメリカ抽象表現主義」

日 時:7月6日(日)14:00ー15:30

講 師:大島徹也(多摩美術大学芸術学科教授、多摩美術大学美術館館長)

会 場:講義室

定 員:80名(どなたでも)

参加費:無料(ただし要観覧券)。申込不要、直接会場へ

(2)講演会「具体美術協会と1970年の大阪万博」

日 時:8月9日(土)14:00-15:30

講 師:加藤瑞穂(美術史家)

会 場:講義室

定 員:80名(どなたでも)

参加費:無料(ただし要観覧券)。申込不要、直接会場へ

(3)講座「1970年代の芦屋の芸術-芦屋川国際ビエンナーレ、ルナ・フェスティバルなど」

日 時:8月17日(日)14:00-15:30

講 師:大槻晃実(本展担当学芸員)

会 場:講義室

定 員:80名

参加費:無料(ただし要観覧券)。申込不要、直接会場へ

(4)ワークショップ「元永定正さんの“流し”の絵画を体験しよう」

日 時:7月26日(土)13:00-16:00

講 師:川原百合恵(当館学芸員)

会 場:体験学習室

対 象:20名、小学生以上 *要事前申込

参加費:500円、要観覧券

ご希望の方は、7月15日(火)までに芦屋市立美術博物館宛

メール(ashiya-bihaku@shopro.co.jp)もしくはお電話(0797-38-5432)にて

お名前・年齢・ご住所・ご連絡先(電話・メールアドレス)を添えてお申し込みください。

応募者多数の場合は抽選。

(5)学芸員によるギャラリートーク

日 時:7月12日(土)、8月3日(日) いずれも14:00から 1時間程度

会 場:展示室

参加費:無料(ただし要観覧券)。申込不要、直接会場へ

(6)ボランティアスタッフによる鑑賞サポート

日 時:会期中毎水曜日 いずれも13:00から16:00(当日変更になる可能性あり)

会 場:展示室

参加費:無料(ただし要観覧券)。申込不要、直接会場へ

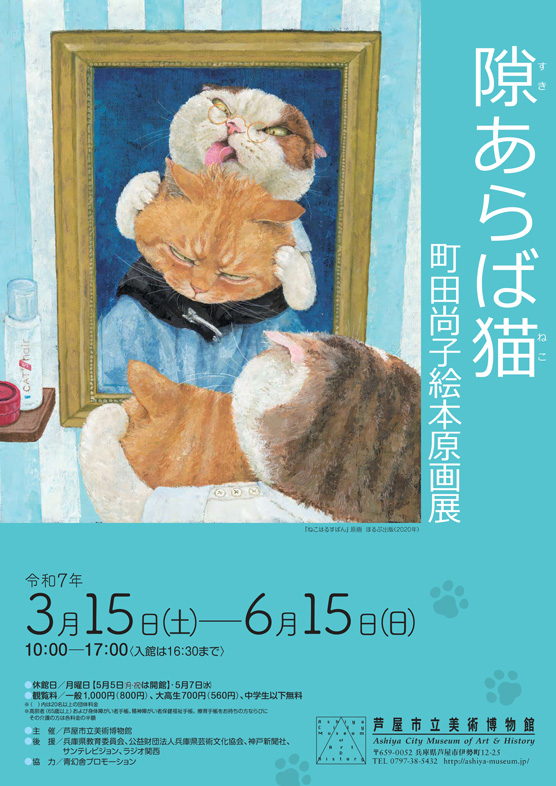

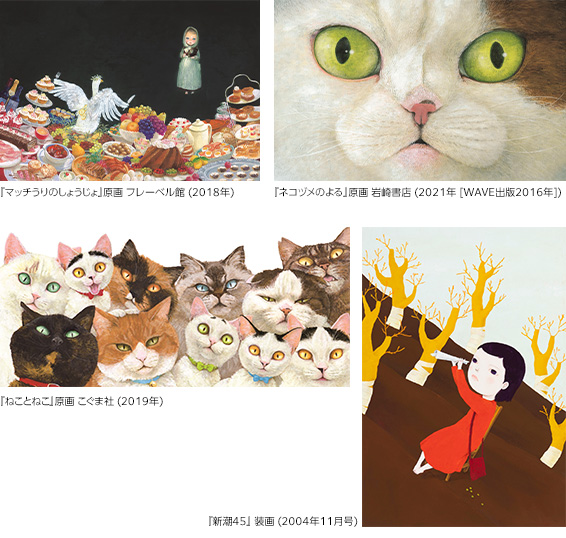

「隙あらば猫 町田尚子絵本原画展 」

| 会 期 | : | 2025年3月15日(土)-6月15日(日) |

| 休館日 | : | 月曜日(祝日は開館)、5月7日(水) |

| 開館時間日 | : | 10:00-17:00(入館は16:30まで) |

| 会 場 | : | 芦屋市立美術博物館 エントランスホール、第1展示室、第2展示室 |

| 観 覧 料 | : | 一般 1,000 (800)円、大高生700 (560)円、中学生以下無料 ※( )内は20名以上の団体料金 ※ 高齢者(65歳以上)および身体障がい者手帳・精神障がい者保健福祉手帳・療育手帳をお持ちの方ならびにその介護者の方は各料金の半額になります。 |

| 主 催 | : | 芦屋市立美術博物館 |

| 後 援 | : | 兵庫県教育委員会、公益財団法人兵庫県芸術文化協会、神戸新聞社、サンテレビション、ラジオ関西 |

| 企画協力 | : | 青幻舎プロモーション |

《展覧会概要》

画家・絵本作家の町田尚子は、絵本の物語を大胆な構図と繊細なタッチで描くことで、その文章が生きる空間を表現しています。町田尚子の座右の銘は「隙あらば猫」。童話や遠野物語、怪談絵本など、様々な物語の中で猫を主人公として、時に脇役として登場させています。描かれた猫たちは、毛並みから仕草、表情まで緻密に表現され、猫と暮らす町田の観察眼の鋭さ、そして猫を慈しむ眼差しが感じられます。

本展では、『ネコヅメのよる』『なまえのないねこ』『ねこはるすばん』などの代表作をはじめ、デビュー作から最新作までの絵本原画や装画約250点を制作資料とあわせて紹介します。当館を題材に描きおろした作品も展示します。

《出品予定作品・資料》

《関連イベント》

(1) 特設展示「ねこ掲示板 うちの猫(こ)自慢」

展示期間:本展会期中

募集期間:3月15日(土)~4月30日(水)

応募資格:どなたでも

会 場:1階

(2)トークフリーデイ

日 時:3月30日(日)10:00~17:00(終日)

自由におしゃべりを楽しめる鑑賞日

(3) 絵本読み聞かせ会

日 時:3月30日(日)14:00~15:00

定 員:60名

読 み 手:さくら(ナレーター)

参 加 費:無料(要観覧券)

会 場:講義室

(4) 町田尚子サイン会

日 時:4月27日(日)13:00~/14:00~/15:00~

定 員:90名(各回30名、要事前申し込み)※当館で、購入された本展図録あるいは絵本限定

参 加 費:無料(要観覧券)

会 場:講義室

(5) ワークショップ「モールで猫をつくろう」

日 時:5月3日(土)14:00~15:00

定 員:20名(先着申込順)

講 師:当館職員

参 加 費:500円*材料費(要観覧券)

会 場:体験学習室

(6) ワークショップ「バルーンで生き物を作ろう」

日 時:5月5日(月・祝) 14:00~16:00

定 員:なし

講 師:バルーンおじさん

参 加 費:無料(要観覧券)

(7) ホールコンサート「初夏の風に猫は踊る」

日 時:5月18日(日)14:00~15:00

定 員:100名

奏 者:金澤佳代子(ピアニスト)

参 加 費:無料(要観覧券)

会 場:1階ホール

(8) ワークショップ「猫に変身イラストワークショップ」

日 時:6月1日(日)14:00~15:30

定 員:20名(先着申込制)

講 師:キムラトモミ(画家)

参 加 費:300円*材料費(要観覧券)

会 場:体験学習室

(9) ピアノワークショップ「みんなで弾こう『ねこふんじゃった』」

日 時:6月8日(日)14:00~15:30

定 員:20名(先着申込制)

企画協力:I LOVE ASHIYA

さくら(ナレーター)

参 加 費:無料(要観覧券)

会 場:1階ホール

【申込について】

*(1)は応募制、(4)、(5)、(8)、(9)は事前申込が必要※先着順 詳細は美術博物館HPイベント欄を参照ください。

令和7年度 歴史企画展「芦屋の焼き物たち」

歴史資料展示室企画展示スペース

※開館時間・休館日・観覧料は展覧会に準ずる

《展示内容》

「焼き物」とは、土を練って形を作り、熱を加えて焼き固めたものです。茶碗・湯呑・土鍋・花瓶など、現在の私たちの暮らしの中には焼き物があふれています。

このように身近な焼き物の歴史についてご存知でしょうか。縄文土器・弥生土器・土師器・須恵器・陶器・磁器など、実ははるか昔から、人びとの暮らしの中には焼き物があったのです。

本展では、私たちの生活と深く関わり合っているけれど、あまり知られていない、焼き物の歴史について紹介します。また、芦屋の代表的な焼き物である打出焼についても、その歴史のなかに位置づけつつ紹介します。

第42回芦屋市造形教育展

【開催概要】

芦屋市内の就学前施設、小学校、中学校の子どもたちの作品を、全館にわたり展示します。

【会期】

2025年2月15日(土)-2月23日(日)

午前10時-午後5時(入館は午後4時30分まで)

【休館日】

2月17日(月)

【会場】

芦屋市立美術博物館

【観覧料】

無料

【主催】

芦屋市教育委員会、芦屋市造形教育研究会

【お問い合わせ】

芦屋市教育委員会学校支援課(TEL:0797-38-2143/平日執務時間内)

※歴史資料展示室では、常設展および企画展「芦屋と阪神・淡路大震災」を開催中

「とあるひのこと 平井真美子」

1

プレスリリース

会期

2025年3月1日(土)

開館時間

① 展覧会10:00-17:00(入館は16:30まで)

② ライブ18:00-19:30(入場は17:30‐)

会場

芦屋市立美術博物館

観覧料

①展覧会 一般(当日)2,000円、一般(前売り)1,500円、

大高生(当日・前売り共に)1,000円、中学生以下無料

②ライブ 一般5,500円、学生(小学生から大学生まで)3,500円、未就学児無料

*ライブ観覧料には展覧会観覧料が含まれています。

定員200名(チケット整理番号順にて入場)

主催

night cruising、芦屋市立美術博物館

出品・出演者

平井真美子

企画

アレ企画

協力

DAISY BALLOON、大脇千加子(WONDER FULL LIFE)、 Flysound Co.、PIANOPIA、サイトヲヒデユキ

2020年11月に芦屋市立美術博物館で開催した「美術と音楽の9日間『rooms』」で平井真美子氏は、ピアノでの対話「とあるひ」と題したイベントを開催しました。ライブ前のひととき、日中に開催された本イベントでは、コロナ禍で過ごす中から生まれてくる想いを紡ぎ、時のメモのような音の日記を綴っていた平井氏が、その時の館内の景色、観客の中で、即興でピアノを演奏しながら過ごし、ピアノを介してさまざまな対話を試みました。その場に居合わせた人々は、平井氏の音に誘われるように、各々の「とあるひ」を想い、心の中で日々の時間を奏でたことでしょう。悲しい日、嬉しい日、特別な日、いつもの何気ない日など、そのどれもがかけがえのない大切な「とあるひ」であることを、平井氏の音は気づかせてくれたはずです。 以降、平井氏は当館へ何度も足を運び、折々の展覧会を鑑賞し、空間を楽しむなど、数えきれない時間を過ごしてきました。

2019年12月より始めた音の日記「とあるひ」は、58日分の音のスケッチとなりました。その音を収録するため、2022年初夏に芦屋市立美術博物館でレコーディングを行い、アルバム「とあるひ 記録集」が完成しました。

この度、「とあるひ 記録集」のリリースを記念し、当館のホールや展示室、回廊といった様々な空間で立体作品の展示や公開録音、トークやライブなどを行います。光と闇、時をキーワードに平井氏の「とあるひ」をご鑑賞ください。

目には見えない音の在処を見る者の心を通して形象化する。そんな果てなき好奇心を平井真美子と芦屋市立美術博物館が共に手を取り、音と空間を通して象る1日限りのイベント「とあるひのこと 平井真美子」

平井自身が奏でる日々の音の欠片を美術博物館が持つ三つの展示空間に響かせ一人一人の心や体を癒し、そして問いかけます。共鳴する魂の音心浴。ぜひご体験ください。

第1展示室:”kurayami”

第2展示室:”hidamari

エントランスホール:”itonami”

展覧会の前売りチケット、およびライブチケットの購入方法

オンラインチケット「LivePocket」にてチケット販売(2/1(土)12:00-)

https://t.livepocket.jp/t/20250301_toaruhi

*チケットのお申込みには LivePocket の会員登録が必要になりますので、あらかじめご了承ください。*チケット購入ページに掲載している「注意事項」をよくお読みいただき、ご了承の上でチケットをご購入いただきますようお願いいたします。

お問合せ

[チケット購入について]

night cruising

E-Mail: info@nightcruising.jp Tel: 050-3631-2006 (FE 12:00-18:00)

[展示内容について]

当日は飲み物や軽食の販売を予定しています。追加の情報は美術博物館のホームページ、SNS等で発信予定です。出演アーティストのSNS等もあわせてご確認ください。

(※2025.2.22追加)

当日、敷地内では、BakeRoccaさんとcafe FLAGさんにご出店いただきます。

〇BakeRocca

ヴィンテージ家具屋の焼菓子

Instagram: @bake.rocca

◯cafe FLAG

ミニお弁当、ライスバーガーセットの軽食と珈琲、紅茶、ジュース

Instagram: @flagcafe

芦屋市立美術博物館

Tel: 0797-38-5432

http://ashiya-museum.jp

X: @ashiyabihaku

Instagram: @ashiyacitymuseum

■出演アーティスト

1,4 Photo by Sai

2.3,5,6 Photo by yayoi Arimoto

「とあるひのこと 平井真美子」ご案内チラシ

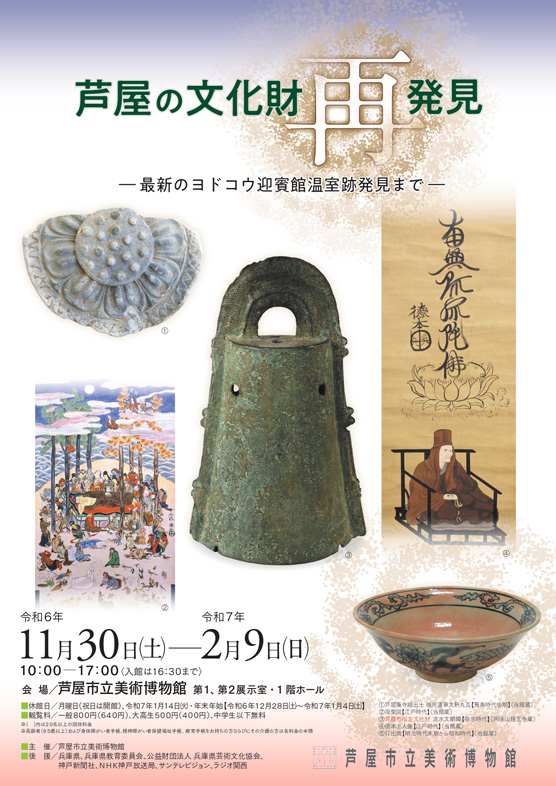

芦屋の文化財再発見 ―最新のヨドコウ迎賓館温室跡発見まで―

| 会 期 | : | 2024年11月30日(土)-2025年2月9日(日) |

| 休館日 | : | 月曜日(祝日は開館)、2025年1月14日(火) 年末年始(2024年12月28日(土)~2025年1月4日(土)) |

| 開館時間 | : | 10:00-17:00(入館は16:30まで) |

| 会 場 | : | 芦屋市立美術博物館 エントランスホール、第1展示室、第2展示室 |

| 観 覧 料 | : | 一般800(640)円、大高生500(400)円、中学生以下無料 ※( )内は20名以上の団体料金 ※ 高齢者(65歳以上)および身体障がい者手帳・精神障がい者保健福祉手帳・療育手帳をお持ちの方ならびにその介護者の方は各当日料金の半額になります。 |

| 主 催 | : | 芦屋市立美術博物館 |

| 後 援 | : | 兵庫県、兵庫県教育委員会、公益財団法人兵庫県芸術文化協会、神戸新聞社、NHK神戸放送局、サンテレビション、ラジオ関西 |

《展覧会内容》

文化財とは我が国の長い歴史の中で生まれ、育まれ、今日まで伝わっている貴重な財産のことです。その中で我々が遺跡と呼んでいるものは埋蔵文化財に区分されます。芦屋市には金津山古墳や芦屋廃寺跡といった埋蔵文化財が数多く存在します。

芦屋市の埋蔵文化財は古くから人々の関心を集め、芦屋市教育委員会による発掘調査が行われる前から、地表に落ちている土器などを調査していた在地の研究者もいました。文化財保護行政が整備されると、市教育委員会によって土地開発による遺跡の破壊を防ぐための発掘調査が数多く行われ、そこで様々な遺跡が発見されました。

1995年に発生した阪神・淡路大震災の復興に伴う発掘調査によって、各遺跡の詳しい性格や年代などの発見がありました。現在でも市内の調査は続いており、2023年にはフランク・ロイド・ライトが設計したヨドコウ迎賓館(旧山邑家住宅)の発掘調査が行われました。そこでは、かつて存在していた温室や渡り廊下などの付属施設の痕跡が見つかりました。

本展では、市内遺跡の出土品を通して、芦屋市の発掘の歴史について展示します。

また、仏教美術資料や『伊勢物語』といった、多分野にわたる当館所蔵の歴史資料も展示し、人々が守り続けてきた芦屋の歴史と文化の魅力を様々な観点から紹介します。

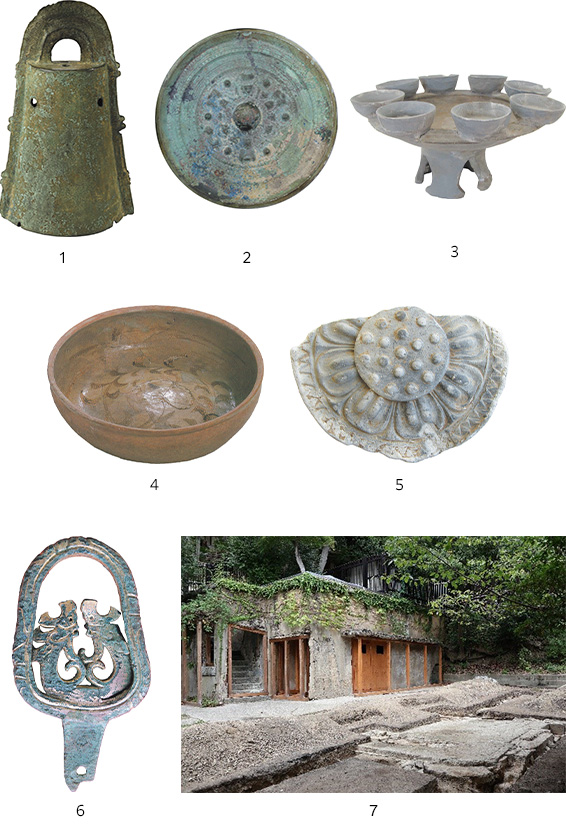

《主な展示物》

第1展示室 芦屋廃寺跡や金津山古墳などの遺跡から見つかった出土品を紹介

1.流水文銅鐸(芦屋市指定文化財/弥生時代/阿保山親王寺蔵)

2.三角縁波紋帯三神二獣鏡 (芦屋市指定文化財/古墳時代/阿保山親王寺蔵)

3.子持器台(旭塚古墳出土/飛鳥時代/芦屋市三条文化財整理事務所蔵)

4.黄釉鉄絵陶器盤(芦屋市指定文化財/寺田遺跡出土/平安時代末期から鎌倉時代初頭/芦屋市立美術博物館蔵)

5. 複弁蓮華文軒丸瓦(芦屋廃寺跡出土/飛鳥時代後期/芦屋市立美術博物館蔵)

6. 双龍環頭大刀(芦屋市指定文化財/八十塚古墳群出土/古墳時代後期/芦屋市立美術博物館蔵)

7. ヨドコウ迎賓館 発掘された渡り廊下跡

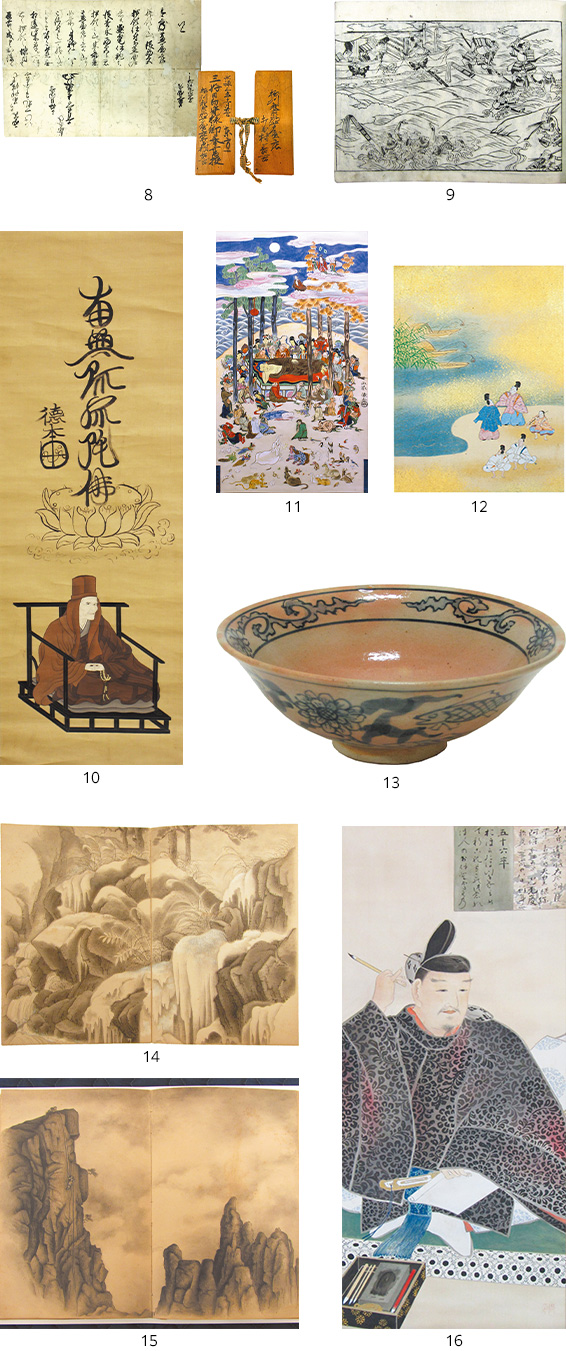

第2展示室 芦屋市立美術博物館館蔵品の歴史資料を「仏教美術」「中近世史」「伊勢物語」「近現代史」の4つに分けて紹介

8. 『三好長康山論裁許状』附挟板(芦屋市指定文化財/戦国時代/芦屋市立美術博物館蔵)

9. 太平記(江戸時代初頭/芦屋市立美術博物館蔵)

10. 徳本上人像(江戸時代/芦屋市立美術博物館蔵)

11. 涅槃図(江戸時代/芦屋市立美術博物館蔵)

12. 伊勢物語画帖(江戸時代中期/芦屋市立美術博物館蔵)

13. 打出焼(明治時代末期から昭和時代/芦屋市立美術博物館蔵)

14. 児玉多歌緒スケッチブック 谷の断片(芦屋川)(昭和時代初頭/芦屋市立美術博物館蔵)

15. 児玉多歌緒スケッチブック 地獄谷の奥─岩とあそぶ子等⑵六甲山習作(昭和時代初頭/芦屋市立美術博物館蔵)

16. 在原業平図像(昭和時代/芦屋市立美術博物館蔵)

《関連イベント》

(1)講演会「大発見でつづる芦屋の遺跡」

| 日時 | : | 12月7日(土)14:00-15:30 |

| 会場 | : | 美術博物館 講義室 |

| 講師 | : | 森岡 秀人氏(奈良県立橿原考古学研究所 客員研究員) |

| 参加費 | : | 無料(要観覧券) |

| 定員 | : | 60名 |

(2)講演会「歌名所としての芦屋~『伊勢物語』にみる絵画表現~」

| 日時 | : | 12月14日(土)14:00-15:30 |

| 会場 | : | 美術博物館 講義室 |

| 講師 | : | 明尾 圭造氏(大阪商業大学 教授) |

| 参加費 | : | 無料(要観覧券) |

| 定員 | : | 60名 |

(3)サイレント映画上映会「知って観て楽しむサイレント映画~ピアノ生伴奏つき~」

| 日時 | : | 12月15日(日)13:30—16:00 *途中休憩あり |

| 会場 | : | 美術博物館 講義室 |

| 上映作品 | : | 「シー・ホーク」(1924/アメリカ/123分) |

| 奏者 | : | 鳥飼 りょう氏(楽士・サイレント映画ピアニスト) |

| 参加費 | : | 無料(要観覧券) |

| 定員 | : | 60名 |

(4)講演会「謎多き古代寺院―芦屋廃寺―」

| 日時 | : | 12月21日(土)14:00-15:30 |

| 会場 | : | 美術博物館 講義室 |

| 講師 | : | 山本 剛史(芦屋市立美術博物館 学芸員) |

| 参加費 | : | 無料(要観覧券) |

| 定員 | : | 60名 |

(5)講演会「国指定重要文化財ヨドコウ迎賓館(旧山邑家住宅)の魅力」

| 日時 | : | 12月22日(日)14:00-15:30 |

| 会場 | : | 美術博物館 講義室 |

| 講師 | : | 竹村 忠洋氏(芦屋市国際文化推進課 学芸員) |

| 参加費 | : | 無料(要観覧券) |

| 定員 | : | 60名 |

(6)歴史ウォーク「芦屋博士と歩く 石から見る芦屋の歴史」

| 日時 | : | 1月12日(日)14:00-15:30 |

| 会場 | : | 美術博物館 講義室 |

| 講師 | : | 三宅 正弘氏(武庫川女子大学 教授) |

| 参加費 | : | 無料(要観覧券) |

| 定員 | : | 30名※要申込・先着順 |

(7)ミニコンサート

「令和6年度県内芸術家ロビーコンサート

磯辺陽ヴァイオリンミニコンサート ~チェコの響き、大陸への歴憧~ 」

| 日時 | : | 1月19日(日)17:00-17:30 |

| 会場 | : | 美術博物館 ホール |

| 奏者 | : | 磯辺 陽氏(ヴァイオリニスト)、猪瀬 千裕氏(ピアニスト) |

| 参加費 | : | 無料 |

| 定員 | : | 60名 |

(8)歴史ウォーク「芦屋博士と歩く 芦屋浜モダニズム」

| 日時 | : | 1月26日(日)14:00-15:30 |

| 会場 | : | 美術博物館 講義室 |

| 講師 | : | 三宅 正弘氏(武庫川女子大学 教授) |

| 参加費 | : | 無料(要観覧券) |

| 定員 | : | 30名 ※要申込・先着順 |

(9)ホールコンサート

「ヴァイオリンとピアノで巡る和のハーモニー ~芦屋が育てた貴志康一~」

| 日時 | : | 2月2日(日)14:00-15:00 |

| 会場 | : | 美術博物館 講義室 |

| 奏者 | : | 中嶋 弥生氏(ヴァイオリニスト) 山中 歩夢氏(ピアニスト・東京芸術大学、同志社女子大学 非常勤講師) |

| 参加費 | : | 無料(要観覧券) |

| 定員 | : | 100名 |

(10)講演会「芦屋の仏教文化財をめぐって」

| 日時 | : | 2月9日(日)14:00-15:30 |

| 会場 | : | 美術博物館 講義室 |

| 講師 | : | 杉﨑 貴英氏(帝塚山大学 教授) |

| 参加費 | : | 無料(要観覧券) |

| 定員 | : | 60名 |

(11)当館学芸員によるギャラリートーク

| 日時 | : | 12月1日(日)、1月13日(月・祝)、2月1日(土) 各日11:00-、14:00- |

| 会場 | : | 芦屋市立美術博物館 展示室 |

| 参加費 | : | 無料(要観覧券) |

【申込について】

*(6) (8)は事前申込が必要※先着順 詳細は美術博物館HPイベント欄にて確認ください