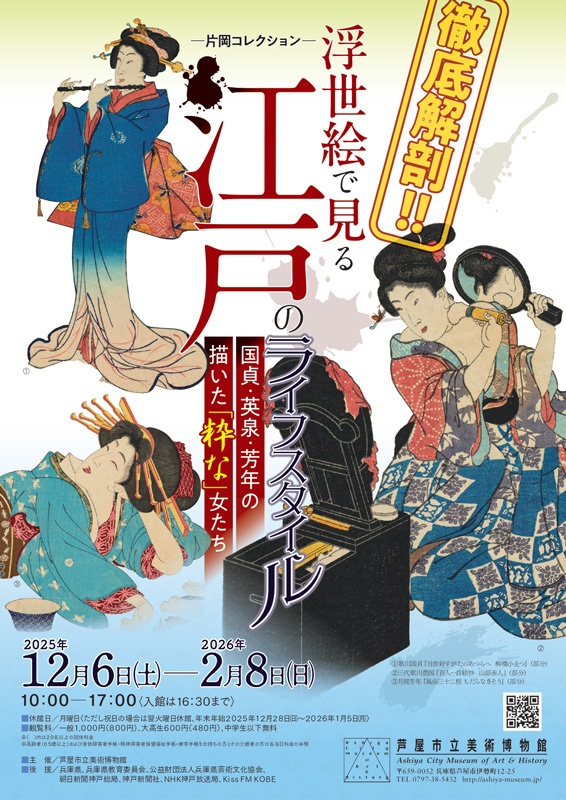

| 会 期 | : | 2025年12月6日(土)-2026年2月8日(日) 10:00-17:00(入館は16:30まで) |

| 休館日 | : | 月曜日(休日の場合は翌火曜日休館)、年末年始(12月28日(日)から1月5日(月)まで) |

| 観 覧 料 | : | 一般1,000(800)円、大高生600(480)円、中学生以下無料 ※( )内は20名以上の団体料金 ※ 高齢者(65歳以上)および身体障害者手帳・精神障害者保健福祉手帳・療育手帳をお持ちの方とその介護者の方は各当日料金の半額 |

| 会 場 | : | 芦屋市立美術博物館 |

| 主 催 | : | 芦屋市立美術博物館 |

| 後 援 | : | 兵庫県、兵庫県教育委員会、公益財団法人兵庫県芸術文化協会、朝日新聞神戸総局、神戸新聞社、NHK神戸放送局、Kiss FM KOBE |

《開催趣旨》

江戸時代初期、「浮世」すなわち現世を描く絵画として成立した浮世絵は、木版技術の発達で安価な浮世絵版画が大量につくられるようになると、17世紀後半からは主に町人に愛好されるようになり、江戸と上方で都会美術として発展しました。歌舞音曲や遊里、下町情緒などを題材に、当時の人々の暮らしぶりを生き生きと描いています。

当館寄託の「片岡コレクション」は、大正時代に商社員の片岡長四郎氏が収集した浮世絵のコレクションです。歌川国貞(三代歌川豊国)や渓斎英泉、長谷川貞信など19世紀に活躍した絵師たちの作品が多く、そこでは江戸後期から幕末にかけての女性たちが、その風俗とともに写実的に表現されています。

今回の展示は、この片岡コレクションの浮世絵を通じて、江戸時代の生活や風俗、文化のすばらしさ、味わい深さ、面白さを体感していただこうというものです。国貞は、当時もてはやされた勝ち気で粋なタイプの女性を描き、その衣服や髪型のほか、背景の障子やふすま、御簾(みす)、うちわや硯箱といった調度品、さらに三味線や琴などの楽器も細密に表現しました。また英泉は、耽美的な美人画の中に、化粧筆や鏡台、おしろい、あるいは煙管(きせる)、櫃(ひつ)など、当時の女性たちが使った品々を正確に描き込んでいます。そして上方絵師の貞信は、「浪花名物」として天満大根や大丸呉服店を取り上げ、鮮やかな色彩で大坂の町の名店や商品を世に広めました。

本展により、これらの浮世絵の魅力を再発見し、現代の日本の文化にもつながる、江戸時代の生活や文化の豊かさを知っていただければ幸いです。

《展示構成》

第1章:文化文政~嘉永期

大衆文化としての浮世絵が絶頂期を迎えた文化文政期に焦点を当て、三代歌川豊国(歌川国貞)の作品を中心に、当時の浮世絵の豊かな色彩と構成の巧みさを、作品のモチーフも交えて解説。

第2章:幕末明治期

「血みどろ絵師」と言われた月岡芳年や、奔放な構成と画題で知られる歌川国芳らの作品を通じ、極彩色に彩られた幕末~明治初期の浮世絵を紹介。

第3章:浪華自慢

上方を中心に活躍した浮世絵師・長谷川貞信の作品から「浪花自慢名物尽」を紹介。

第4章:吉原風俗

遊郭の女たちを描いた渓斎英泉などの浮世絵を展示し、その独自の風俗を紹介。市井の風俗との違いや遊女たちの知られざる日常をクローズアップ。

参考展示:近代の複製画

歌川広重や喜多川歌麿、東洲斎写楽らの名画を大正・昭和初期に精巧に復元した複製画を参考作品として展示。

《本展の特徴》

1.他の展覧会では展示の少ない三代歌川豊国(歌川国貞)や渓斎英泉の作品を数多く紹介し、浮世絵の中でも「美人画」のジャンルに焦点を当てている。

2.「忠臣蔵絵兄弟」「浪花自慢名物尽」などのシリーズものからまとまった点数を展示しており、また保存状態のよいものを厳選しているため、当時の浮世絵の色彩や、シリーズ企画の面白さを堪能できる。

3.「四季」「うちわ」「子育て」など作品のモチーフを中心に解説を行い、江戸時代の生活風俗への理解を深めることができる。

《出展作品》作品約100点、その他資料約10点(予定)

以下、主な出展作品

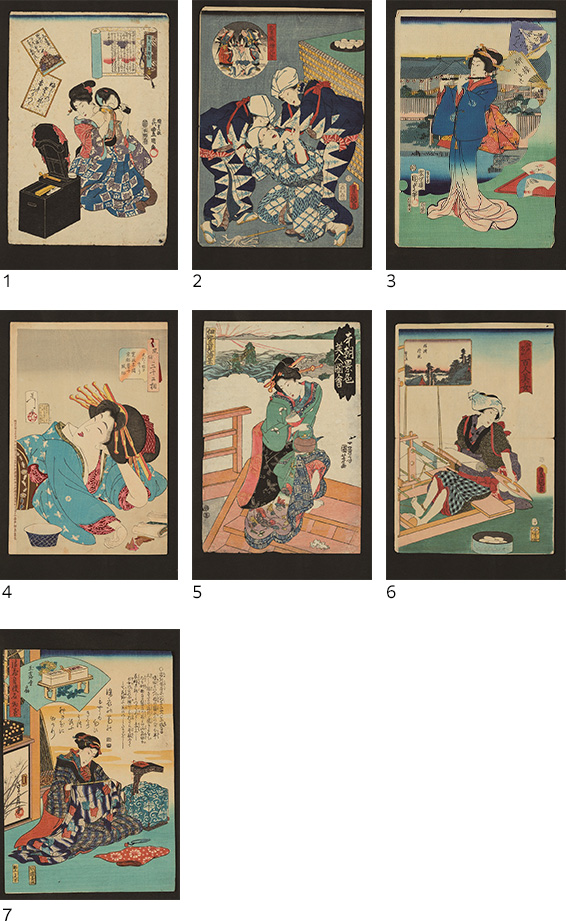

1. 三代歌川豊国 『百人一首絵抄 山部赤人』天保14-弘化4年(1843-47) 個人蔵

2. 三代歌川豊国 『忠臣蔵絵兄弟 十一段目』安政6年(1859) 個人蔵

3. 歌川国貞 『当世好すがたのあつらへ 柳楼小ゑつ』 慶応3年(1867) 個人蔵

4. 月岡芳年 『風俗三十二相 しだらなさそう』 明治21年(1888) 個人蔵

5. 歌川国芳 『本朝景色美人図会 伊勢二見浦景』文化8-11年(1811-14) 個人蔵

6. 三代歌川豊国 『江戸名所百人美女 根津権現』安政5年(1858) 個人蔵

7. 長谷川貞信 『浪花自慢名物尽 玉露堂扇』19世紀 個人蔵

《関連イベント》※詳細はHPイベント欄へ

(1)講演会「『絵画資料から読み解く大坂の都市空間』~『浪花心斎橋街小倉屋旧観図』『浪華下村店繁栄之図』を中心に」

| 日 時 | : | 12月21日(日)14:00~15:00 |

| 内 容 | : | 絵画を用いた建築考証に造詣の深い深田智恵子氏に、浮世絵や絵図を題材に、幕末~明治期の大阪の店の様子や街並みなどについてお話しいただきます。 |

| 講 師 | : | 深田智恵子(大阪くらしの今昔館学芸員) |

| 会 場 | : | 当館 講義室 |

| 定 員 | : | 60名 ※先着順 |

| 参加費 | : | 無料(要観覧券) |

(2)講演会「幕末・明治初期の浮世絵美人画」(仮題)

| 日 時 | : | 1月25日(日)14:00~15:00 |

| 内 容 | : | 浮世絵考証研究の第一人者である浅野秀剛氏に、歌川国貞、渓斎英泉らの美人画について、絵の特徴、描き込まれた風俗などをお話しいただきます。 |

| 講 師 | : | 浅野秀剛(大和文華館館長) |

| 会 場 | : | 当館 講義室 |

| 定 員 | : | 60名 ※先着順 |

| 参加費 | : | 無料(要観覧券) |

(3)学芸員によるギャラリートーク

| 日 時 | : | 12月13日(土)、20日(土)、1月17日(土)※いずれも14:00~(30分程度)予定 |

| 講 師 | : | 川原吉貴(当館学芸員) |

| 会 場 | : | 当館 展示室 |

| 参加費 | : | 無料(要観覧料) |

(4)サイレント映画上映会

| 演 題 | : | 「サイレント映画で味わう、ジャポニズムの広まり~ピアノ生伴奏つき~」 上映作品『The Dragon Painter~蛟龍を描く人』 |

| 日 時 | : | 12月7日(日)14:00~15:30 |

| 内 容 | : | 浮世絵をはじめとする日本の美術工芸品が欧米で一大日本ブームを巻き起こし、20世紀初頭の映像表現にまで影響していたジャポニズムの動きについて鑑賞し理解を深めます。 |

| 講 師 | : | 鳥飼りょう(サイレント映画楽士・ピアニスト) |

| 会 場 | : | 当館 講義室 |

| 定 員 | : | 80名 |

| 参加費 | : | 無料(要観覧券) |

(5)ホールコンサート

| 演 題 | : | 「琴と尺八で奏でる、江戸サウンド」 |

| 日 時 | : | 1月10日(土) 14:00~15:30 |

| 内 容 | : | 浮世絵にも描かれている尺八や琴の演奏に触れることで、江戸時代の庶民が聴いていた音を体感するイベントです。 |

| 奏 者 | : | 加納煌山(尺八)、浜野秀江(琴) |

| 会 場 | : | 当館 1階ホール |

| 定 員 | : | 100名 |

| 参加費 | : | 無料(要観覧券) |

(6)令和7年度県内芸術家ロビーコンサート ※助成元:公益財団法人兵庫県芸術文化協会

| 演 題 | : | 「色彩と癒しの旋律〜サックスとピアノの調べ〜」 |

| 日 時 | : | 1月31日(土) 17:00~17:30 |

| 内 容 | : | 色彩感の豊かな楽器、ピアノとサックスの演奏により、展示されている浮世絵の鮮やかな色彩を再認識していだきます。 |

| 奏 者 | : | 大神智絵(サックス)、黒川雄司(ピアノ) |

| 会 場 | : | 当館 1階ホール |

| 定 員 | : | 100名 |

| 参加費 | : | 無料(観覧券不要) |

(7)ワークショップ

| 演 題 | : | 「ぬり絵で学ぶ、浮世絵のひみつ」 |

| 日 時 | : | 12月27日(土) 14:00~15:00 |

| 内 容 | : | 浮世絵の線画を絵の具や色鉛筆で塗ることで、浮世絵の配色の仕方、特徴を学ぶイベントです。 |

| 講 師 | : | 当館学芸員 |

| 会 場 | : | 当館 体験学習室 |

| 定 員 | : | 20名(先着申込順) |

| 対 象 | : | |

| 参加費 | : | 材料費300円(要観覧券) |