| 会 期 | : | 2025年9月20日(土)―11月16日(日) |

| 開館時間 | : | 10:00-17:00(入館は16:30まで) |

| 休館日 | : | 月曜日(ただし10月13日(月・祝)、11月3日(月・祝)は開館、 10月14日(火)、11月4日(火)は休館) |

| 観 覧 料 | : | 一般1,000(800)円、大高生700(560)円、中学生以下無料 ※ 11月8日(土)、9日(日)は観覧無料(関西文化の日、「あしやつくるば」開催) ※( )内は20名以上の団体料金 ※ 高齢者(65歳以上)および身体障がい者手帳・精神障がい者保健福祉手帳・療育手帳をお持ちの方とその介護者の方は各当日料金の半額 |

| 会 場 | : | 芦屋市立美術博物館 |

| 主 催 | : | 芦屋市立美術博物館 |

| 後 援 | : | 兵庫県、兵庫県教育委員会、公益財団法人兵庫県芸術文化協会、朝日新聞神戸総局、神戸新聞社、NHK神戸放送局、Kiss FM KOBE |

| 助 成 | : | 芸術文化振興基金 |

| 協 力 | : | サントリーホールディングス株式会社、株式会社サン・アド |

《開催趣旨》

1905年大阪に生まれた山崎隆夫は幼少期より神戸に暮らし、画家を目指しつつも神戸高等商業学校(現・神戸大学)に入学します。在学中、後に版画家となる同窓の前田藤四郎、画家の井上覺造らと美術グループ・青猫社を結成し、同時に芦屋在住の洋画家・小出楢重に師事、阪神間モダニズムのただ中で洋画を学びます。卒業後は三和銀行に勤めながら、1931年に小出が没すると画家の林重義に学び、独立美術協会展や文展への出品を重ね、1943年に国画会会員となります。戦後は芦屋市美術協会や現代美術懇談会(ゲンビ)などの団体にも参加しながら洋画家として活躍しました。

そのような中、銀行員としての山崎は、彼の画壇での活躍に注目した頭取によって三和銀行の広報担当に抜擢されます。各銀行が広報を強化した戦後の時代、独自の美意識を軸に山崎は、菅井汲、吉原治良ら芸術家仲間やアルバイトに来ていた柳原良平によるイラスト、人気女優のポートレイトを採用して数々の広告を制作します。このような山崎の仕事は評判を呼び、1954年には寿屋(現・サントリーホールディングス株式会社)専務・佐治敬三に招かれ、山崎は柳原を伴って寿屋へ入社し、宣伝部長に就任しました。同年に入社していた作家・開高健のほか、アートディレクターの坂根進、写真家の杉木直也ら、自ら集めた宣伝部メンバーを山崎は「ほん機嫌よう遊びなはれ」という掛け声のもとで率いて、トリスウイスキーの広告やPR誌『洋酒天国』の発行といった広告活動を展開しました。当時の日本人には馴染みの薄かった洋酒文化を、モダンな楽しみとして普及させようとする山崎の仕事が、寿屋独自の宣伝スタイルを築いていくのでした。1964年には株式会社サン・アドを創立し社長に就任。晩年は1962年に居を構えた神奈川県茅ヶ崎市にて、1991年に逝去するまで意欲的に絵画制作を続けました。

山崎の生誕120年の節目に開催する本展は、彼の仕事の全貌を「絵画」「広告」の双方向から展観する初の機会です。阪神間モダニズムから戦後へと至る、山崎が生きた時代背景を踏まえつつ彼の仕事を通観することで、絵画と広告という異なる領域で確かな実績を残しえた山崎の思考と美意識に迫り、その功績を再検証する試みです。

《出品作品》

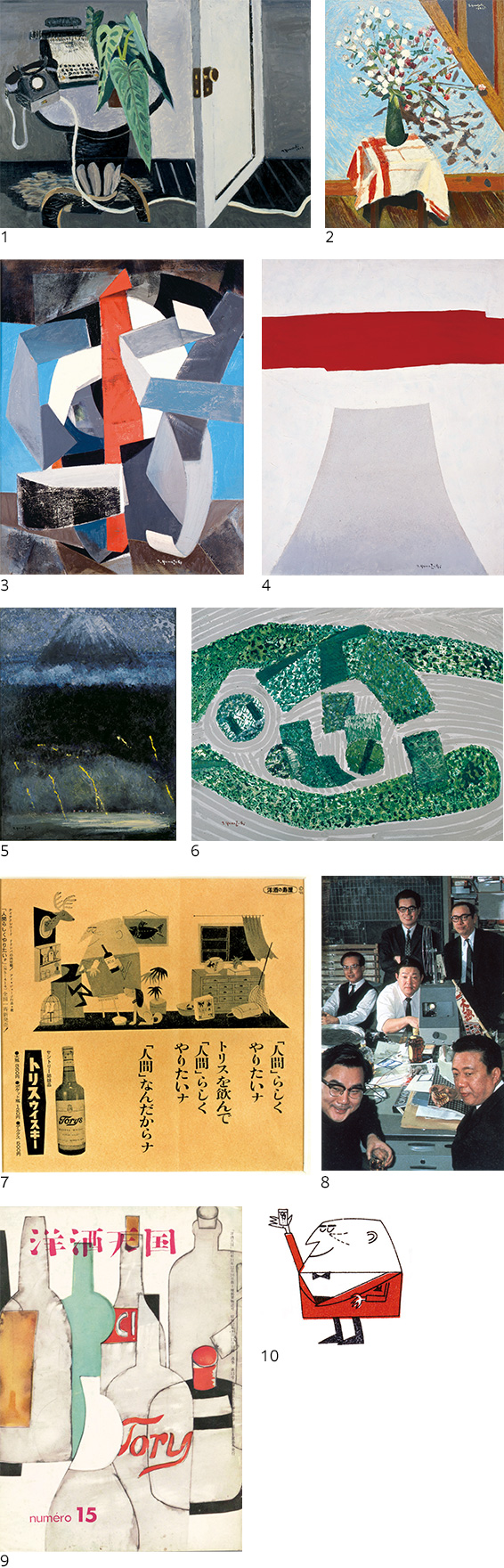

1 山崎隆夫《卓上の電話》1937年 油彩、カンヴァス 芦屋市立美術博物館蔵

2 山崎隆夫《花と影の静物》1938年 油彩、カンヴァス 芦屋市立美術博物館蔵

3 山崎隆夫《卓上の弁証法》1957年 油彩、カンヴァス 芦屋市立美術博物館蔵

4 山崎隆夫《楷書富士図(紅・白)》1976年 油彩、カンヴァス 芦屋市立美術博物館蔵

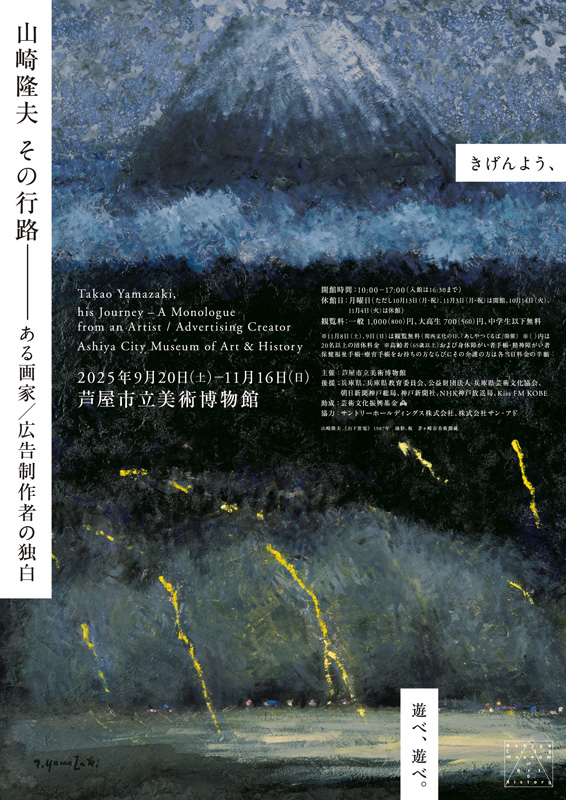

5 山崎隆夫《山下雷電》1987年 油彩、板 茅ヶ崎市美術館蔵

6 山崎隆夫《大池寺刈込庭》1989年 油彩、カンヴァス、コラージュ 芦屋市立美術博物館蔵

7 トリスウイスキー広告「人間らしくやりたいナ」1961年 株式会社寿屋(絵:柳原良平、コピー:開高健)

8 サン・アド草創期の面々 1967年(「ある会合 月曜日の企画会」『サンデー毎日』1967年4月30日号、p.67より。前列左:開高健、右:矢口純。中列左:山崎隆夫、右:坂根進。後列左:柳原良平、右:山口瞳)

9 『洋酒天国』第15号 1957年7月25日 洋酒天国社(株式会社寿屋)(表紙:山崎隆夫)

10 トリスウイスキーのマスコット アンクルトリス(絵:柳原良平)

《本展のみどころ》

1 関西の美術館では初となる、山崎隆夫の個展。

「絵画」と「広告」に焦点をあてる展覧会です。

本展は、2001年に茅ヶ崎市美術館で開催された「富士と抽象 山崎隆夫」展以来、関西の美術館では初となる、山崎隆夫の個展です。山崎の生誕120年の節目に、彼が師・小出楢重を慕って住むようになった芦屋の地で、彼の画業を再顕彰する機会とします。

本展では、画家として活躍する一方、三和銀行や寿屋で広告の仕事に手腕を発揮した山崎の仕事の全貌を「絵画」「広告」の双方向から初めて展観します。山崎の、絵画と広告という2つの領域での仕事を行き来する展示構成によって、確かな実績を残した山崎の思考と美意識に迫り、その功績を再検証する試みです。

2 「絵画」の仕事 ―約60年の画業の全貌を明らかにする初の機会。

山崎隆夫は1920年代より阪神間モダニズムのただ中で洋画の道を歩み始めます。小出楢重との師弟関係を出発点に具象を探求した戦前~戦中期を経て、戦後は現代美術懇談会(ゲンビ)をはじめ関西に興ったモダンアートの時流に乗りつつ抽象芸術を探求します。晩年は富士山をはじめとする様々なモチーフを、具象と抽象の垣根を軽やかに行き来しながら独自の絵画世界へと描き出していきました。

本展では山崎の約60年にわたる画業を4期に分け、各時期を代表する作品全35点を一堂に展示し、画家・山崎隆夫の絵画の仕事を多角的に検証します。また、彼が師事した小出楢重や林重義、美術団体での活動や広告の仕事をともにした吉原治良、菅井汲ら関連作家約10名の作品もあわせて展観し、芦屋を中心とした関西における芸術家たちの交流の様子を、山崎の仕事を通して振り返ります。

3 「広告」の仕事

―三和銀行、そして寿屋へ。戦後大衆文化の象徴となった寿屋の広告を一堂に展示。

山崎隆夫は画家として活躍する一方、戦後1948年頃からは三和銀行や寿屋でアートディレクターとして広告の仕事に手腕を発揮します。数々の名作広告を世に出し、戦後関西の広告界の中心人物の一人でありましたが、山崎の広告の仕事に焦点をあてる詳細な紹介は、これまでにほとんど行われていませんでした。

本展では、現存する資料約180点と、彼や仕事仲間が残した多数の言葉から、山崎の広告の仕事の全貌を紐解きます。特に、当時寿屋宣伝部に在籍していたイラストレーター・柳原良平やアートディレクター・坂根進、コピーライターの開高健・山口瞳ら多彩な面々を率いて行った「洋酒」の広告の仕事について、その独自性を明らかにします。また、生涯にわたる彼らとの交流と、山崎が総合プロデューサーを務めた1970年の日本万国博覧会(大阪万博)サントリーパビリオンについても紹介します。

4 山崎が残した「小出楢重アトリエ」での小企画展示

山崎隆夫は1928年ごろから、数々の裸婦像の名作によって日本近代洋画史に名を残す巨匠・小出楢重(1887-1931)の芦屋のアトリエに通い、油絵の指導を受けます。1931年に小出は逝去しますが、山崎は「先生のアトリエが忘れられない」と、建築家・笹川慎一が設計したこのアトリエを譲り受け、1937年から62年まで大切に手入れをしながら暮らしました。1980年代末、本アトリエは老朽化のため取り壊しが検討されますが、機を同じくして開館準備が進んでいた芦屋市立美術博物館へ復元・移築されることとなり、山崎が全面的に協力します。この結果、今日まで残るこのアトリエは、近代洋画の巨匠・小出楢重の作家像と作品を検証する上での多数の視座を、私たちに与え続けています。

本展ではこのアトリエにおける山崎と小出の関わりについて紹介する小企画を開催するほか、関連イベントとして、実際にこのアトリエで絵画を制作するワークショップを開催します。

《関連イベント》

(1)スライドトーク「山崎隆夫の美意識 絵画と広告の仕事を辿る」

| 日 時 | : | 10月26日(日)14:00-15:30 |

| 内 容 | : | 山崎隆夫の絵画作品と広告の仕事を多数の資料をもとに振り返り、両者に共通する山崎の美意識とその源泉を探ります。 |

| 講 師 | : | 川原百合恵(本展担当学芸員) |

| 会 場 | : | 当館 講義室 |

| 定 員 | : | 80名(どなたでも) *申込不要、直接会場へ |

| 参加費 | : | 無料(ただし要観覧券) |

(2)ワークショップ「小出楢重アトリエで絵を描く」 *びはくルーム

| 日 時 | : | 10月18日(土)11:00-16:00 |

| 内 容 | : | 芦屋市川西町にあった小出楢重のアトリエは、彼の没後に弟子の山崎隆夫が住み、その後当館前庭に復元されました。このアトリエに残るテーブルや椅子などの家具と、小出が親しんだ青果や花々をモチーフに絵を描きます。 |

| 講 師 | : | 川原百合恵(本展担当学芸員) |

| 会 場 | : | 当館 小出楢重アトリエ、体験学習室 |

| 定 員 | : | 15名(中学生以上) *要・事前申込。10月4日(土)締切 |

| 参加費 | : | 500円(別途、要観覧券) |

(3)トーク「《卓上の電話》を取り次ぐ」 *びはくルーム

| 日 時 | : | 11月3日(月・祝)15:00-18:00 |

| 内 容 | : | 山崎隆夫が1937年に描いた《卓上の電話》をいろいろな角度から鑑賞します。講義や鑑賞のまえに、芦屋の電話網の中心だった「電話交換局」(現「モノリス」)の前まで散歩し、この時代の芦屋と現在を重ね合わせながら、《卓上の電話》を取り次ぐことを試みます。 |

| 講 師 | : | 長谷川新(インディペンデントキュレーター) |

| 会 場 | : | 旧芦屋郵便局電話事務室(芦屋モノリス)、当館 展示室、講義室 |

| 定 員 | : | 30名(どなたでも) *要・事前申込。10月19日(日)締切 |

| 参加費 | : | 無料(ただし要観覧料) |

(4)トーク「寿屋『カクテルブック』から読み解く洋酒文化」

| 日 時 | : | 9月28日(日)14:00-15:30 |

| 内 容 | : | 山崎隆夫らが寿屋で発行した冊子「カクテルブック」。日本におけるカクテル文化の黎明期に発行されたこの冊子から、戦後から今日までの洋酒文化の歩みを、今日バーの現場で働く2人の視点で紐解きます。トーク終了後にはバー芦屋日記に移動し、本冊子に登場するカクテルを実際に味わっていただく【スペシャル企画】も開催します。 |

| 講 師 | : | 草野智和(BAR芦屋日記 バーテンダー)、森崎和哉(バー・サヴォイ・オマージュ バーテンダー) |

| 会 場 | : | 当館 講義室 |

| 定 員 | : | 80名(20歳以上) *申込不要、直接会場へ |

| 参加費 | : | 無料(ただし要観覧料) |

| 協 力 | : | 芦屋市観光振興協会 |

【スペシャル企画】「カクテルを味わう会」

| 日 時 | : | 9月28日(日)16:30-18:00(予定) |

| 会 場 | : | BAR芦屋日記(芦屋市公光町9-3 izaビル) |

| 定 員 | : | 20名(20歳以上) *要・事前申込。9月10日(水)締切 |

| 参加費 | : | 100円(イベント保険料として)別途、ご飲食代として3,000円程度 |

(5)担当学芸員によるギャラリートーク

| 日 時 | : | 10月5日(日)、11月15日(土)14:00-15:00 |

| 対 象 | : | どなたでも *申込不要、直接会場へ |

(6)ボランティア・スタッフによる鑑賞サポート

| 日 時 | : | 会期中毎週水曜日 13:00-16:00 |

| 対 象 | : | どなたでも *申込不要、直接会場へ |

| 参加費 | : | 無料(ただし要観覧券) |

その他・会期中のイベント

(7)講座まなびはく「知られざる芦屋の水車業と酒造業」

| 日 時 | : | 9月27日(土)14:00-17:00 |

| 講 師 | : | 大浦和也(酒ミュージアム〔白鹿記念酒造博物館〕学芸員) |

| 内 容 | : | 江戸時代の西宮・灘の酒造業の発展は、芦屋川等で行われていた水車精米が要因の一つとされています。こうした芦屋の水車業や三条町で展開していた酒造業についてお話いただきます。 |

| 会 場 | : | 西宮市立郷土資料館、酒ミュージアム〔白鹿記念酒造博物館〕 |

| 定 員 | : | 30名(20歳以上)*要・事前申込。9月13日(土)締切 |

| 参加費 | : | 800円(入館料、レクリエーション保険代等)希望者は別途、試飲代 |

(8)ART MARKET あしやつくるば

| 日 時 | : | 11月8日(土)、9日(日)10:00-16:00 |

| 内 容 | : | おいしい食べ物や手作りの雑貨、古書、ワークショップなどのお店が当館前庭に集まります。誰かが、または自分自身で “つくる”ことから生まれる喜びや発見を共有するイベントです。どなたでもお気軽にお越しください。 |

*(2)、(3)、(4)【スペシャル企画】、(7)は事前申込が必要です。

・申込締切日をご確認の上、当館までお電話かメールにて、お名前・年齢・お電話番号・ご住所をお知らせください。TEL:0797-38-5432 E-mail:ashiya-bihaku@shopro.co.jp

・応募者多数の場合は抽選となります。

*(2)、(3)、(7)はアートスタディプログラム まなびはくルーム2025の一環として開催。